아름답다... 어원....

<석보상절>에서 '아름답다'를 '아(我)답다'라고 표현??

한택영 선생이 페이스북에 "석보상절과 관계없는 내용"이라고 포스팅을 했네요~~

한택영

2024년 9월 28일 ·

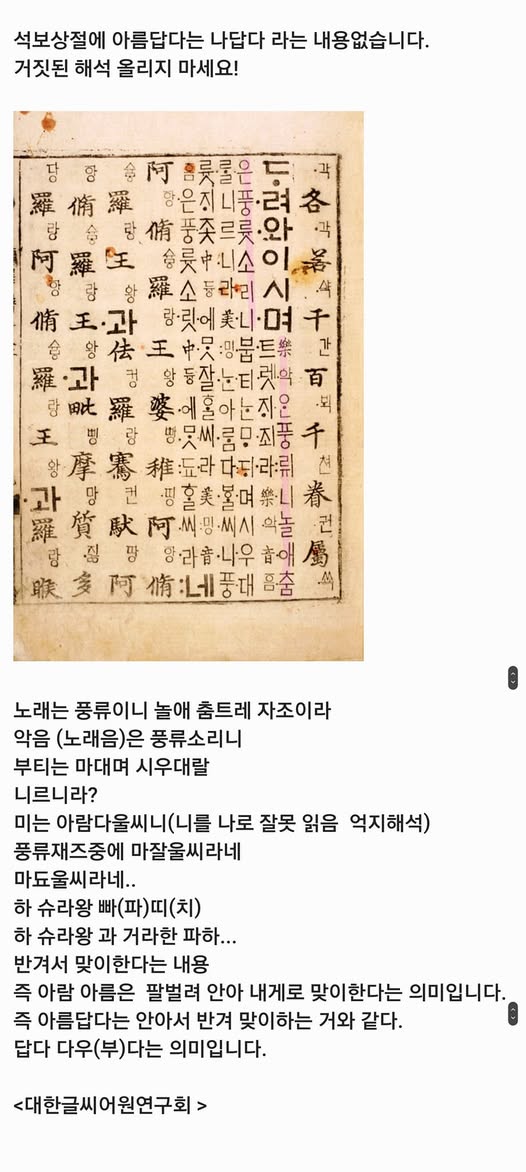

석보상절 인용하여

美는(난) 아름다울씨니..를

엉터리 해석하여 아름답다의 《아름》이 《나》즉 내자신을 의미한다고

엉터리 해석을 해놓았네요

아름 = 나

아름 과 나는 아무런 상관 없습니다.

아름 아르므 아느므

미=메이 (싸매다)

이세상은 아름다와 = 온갖 만물이 꽉 찼어... 희망이 들어 찼어...

무엇인가 씨..입자..알..이 넣어 매져있다는 의미입니다.

저 여성은 아름답다.. 풍체가 있다.. 성장발육이 꽉 찼다...성숙됐다..등..

아름드리 나무 속이 꽉찬 나무...

본래 어원(etymology) 우리말 그대로 아름 아새끼를 넣을만하다.

그러니 주로 이성에게 하는 용어 이다.

참고로

나는 나의 시점 1인칭시점에서 느 아 놓아져 나저 낳아져 나진놈 태어난게 나

이며

너는 내가 주체가 아닌 제3자가 되어 태어남을 보았을때 느어져

태어나기에 선인들이 나 와 너를 구분해 언어정립을 해놓은것으로

보여집니다.

즉

나 와 너는 본래 의미는 같았으나

내 눈에서 보여지는 자들은 너가 되며 내 눈에 들어오는자 즉 시각적으로

넣어진자가 너입니다.

즉

나는 시각을 시선을 내리는 자여서 나입니다.

다시말하자면 나의 눈에 상이 맺어 넣어진게 너이며

시선을 낳는 주체가 나(시선이 나오다 나)입니다.

예로 有 있을유 또한 있을=계승하다 생명을 있다 유는 집어넣다

즉

달에 생명이 들어섬을 의미하기에 있을 유가 됩니다.

지금의 ...있다 라고 하는것은 내 시각이 마치

꽃

을 보고

꽃이 있다고 한다면 나의 시선이 꽃까지 연결된것 있다 이쓰다 이서진것 이어진것을 의미합니다.

추가로

아가 느 매져있다것은 생명이 느어졌기에

아름 즉 알음 지적이다는 의미도 되겠습니다.

언어체계는 바름이 비슷하면 의미도 비슷합니다.

<대한글씨어원연구회 >

https://story.kakao.com/mepssi/C7f0S6swJD0

석보상절

(참고로 슈라는 시라 즉 실라로 서아시아 슬라브 왕이고 거라칸은

중앙성 고려칸(한)을 지칭합니다. 또한 발음이 이북 사투리입니다)

사진 설명을 입력하세요.

우리말 ‘아름답다’의 어원에 대해서는 두 가지 견해가 있다. - 서정범 명예교수 -

그 하나는 알다(知)라는 동사 어간에 ‘음’접미사가 붙은 알음(知)에 ‘답다’접미사

가 붙었다는 견해다. 이 견해는 아름답다의 어원에서 보면 아는(知)것이 아름다움의

본질이 된다는 것이다. 이 설대로라면 알지 못하는 사람은 아름다움을 모른다는 이야

기가 될 것이다. ‘알다(知)’의 어간에 ‘음’이 붙어서 된 명사에 ‘답다’접미사

가 붙어서 형용사가 되는 그런 조어법(造語法)은 국어에서는 매우 어렵다고 하겠다.

‘답다’의 접미사가 붙은 예를 들어본다. 신사답다, 숙녀답다, 어른답다, 소녀답다,

군인답다와 같이 명사에 붙는다. 답다 위에 붙는 명사는 전성명사(轉成名詞)가 아니

라 본래부터 명사였던 것이다. 아름답다의 아름을 알다의 어간에 ‘음’접미사가 붙어

서 명사가 된 것은 본디부터 명사가 아니라 동사에서 바뀐 전성명사가 된다. 웃음답

다, 울음답다, 졸음답다(睡), 먹음답다(食), 닫음답다(門), 달음답다(走)와 같은 조어

법은 없다. 즉 동사의 어간에 ‘음’접미사가 붙어서 된 명사에 답다가 붙어서 형용사

가 되는 조어법은 국어에서는 불가능하다는 이야기가 된다. \'아름답다’의 알다는 명

사가 동사가 되고 접미사가 붙어서 형용사가 된다는 이야기인데 이렇게 품사의 전성

이 단시일 내에 이루어지지는 않는다.

또 하나의 견해는 아름(抱)의 명사에 답다가 붙어서 형용사가 되었다는 설이다.

‘아름’은 두 팔을 쫙 벌려 껴안을 때 둘레의 길이와 두 팔로 껴안을 수 있는 양(量)

의 뜻을 지닌다. ‘세 아름이나 되는 느티나무’의 경우 아름은 길이(長)의 뜻이고

‘진달래 꽃 아름따다 뿌리오리다’의 아름은 양(量)을 뜻하는 말이다. 아름은 두 팔

로 껴안을 수 있는 길이나 양의 단위를 뜻하는 말임에는 틀림 없다. ‘아름’이 명사

로서 문헌에 나타나는 것을 보면 아(抱)은 《박통사언해(朴通事諺解,677年刊)》에 나

타나고 아름(抱)은 《역어유해보(譯語類解補,1775年刊)》에 처음 나타난다.

그런데 앞서 나온 문헌에는 아놈(抱), 아(抱)으로 나타난다. 아놈(抱)은 《두시언

해》 초간본(1481年刊)에 나오고 《두시언해》 중간본(1632年刊)에 같은 단어가 아

(抱)으로 나온다. 그러니까 아람, 아름을 통시적(通時的)인 면에서 볼 때 아놈, 아에

서 변한 말임을 보여준다고 하겠다. 아놈, 아은 안다(抱)의 어간에 ‘옴, ’ 접미사

가 붙어서 전성명사가 된다. 즉 아름답다의 아름을 알다(抱)에서 왔다고 보면 안다

(抱)의 어간에 ‘옴, ’ 접미사가 붙어서 전성명사가 된다. 그러한 조어법으로 본다

면 ‘아름(抱)’에 ‘답다’ 접미사가 붙어서 형용사가 되었다고 보기는 어렵다. 아답

다(美)의 말은 15세기 문헌에 나오기 때문에 알음(知)이나 아름(抱)의 두 뜻을 지닌

말에서 전성된 형용사로 보는 것은 통시적(通時的)인 면에서 불가능하다.

한자 ‘美’는 양(羊)자 밑에 큰 대(大)자와 어우른 자다. 본디는 큰(大) 양(羊)을 뜻

했으나 양의 모양과 그 성질에서 아름답다, 예쁘다의 뜻이 되었다. 또 양고기는 맛있

다에서 맛나다의 뜻으로 쓰이고 그것이 곧 美의 뜻으로 쓰이게 된 것이다. 美자로 본

어원은 양의 모양과 성질과 양고기는 맛있다에서 맛나다를 아름다운 정서로 느꼈음을

엿볼 수 있다.

프랑스 사람들은 돈을 벌면 여행을 하고 한국 사람은 돈을 벌면 집을 사고 중국 사람

은 먹는다고 하는 말은 중국인의 미의식의 일면을 보여주는 것이라 하겠다. 북경대식

점(北京大食店), 상해대주점(上海大酒店)이 북경호텔, 상해호텔의 뜻인데 중국인은 호

텔을 숙박의 개념으로 파악하는 것이 아니라 밥을 먹고 술을 마시는 개념으로 파악하

는 것도 美자와 맛나다의 관련된 사고에서 나온 발상이 아닌가 한다. ‘아름답다’의

말은 15세기 문헌에 나온다. “美아다씨니(석보상절(釋譜詳節) 13:9, 1447年刊)”와

같이 ‘아답다’로 나타난다. ‘아’이 명사라는 것은 두말할 것도 없다. 15세기 문헌

에 아이 명사로 여러 문헌에 나타나는데 그 아의 뜻은 나(私)의 뜻이다.

아름답다는 나답다의 어원을 지닌다고 하겠다. “고슴도치도 제 새끼 함함하다”라고

하는 속담이 있다. 이는 누구나 제 새끼는 아름답고 귀엽고 예쁘고 사랑스럽다는 말

이 될 것이다. 아무리 곰보일지라도 서로 사랑하게 되면 그 오목오목한 자국마다 사랑

이 샘솟듯 퐁퐁 솟는다고 하는 말도 있다. 자기 자식한테서 나온 배설물은 자기 몸에

서 나온 아가가 자기 몸에서 나온 젖을 먹고 나온 것이기 때문에 황금조각같이 아름답

지 않으냐라는 말도 있다. 사실 아름다움이란 극히 주관적이라 하겠다.

갸름한 얼굴형을 좋아하는 사람이 있는가 하면 둥근 얼굴을 좋아하는 사람이 있고 눈

이 큰 사람을 좋아하는가 하면 실눈을 좋아하는 사람도 있다. 우리 한국의 전통적인

미인은 실눈의 여성이다. 이렇듯 아름다움의 표준이 개성적이고 주관적이라 하겠다.

그러나 아름다움이란 개성적이면서도 보편성을 지닐때 참다운 아름다움이라 하겠다.

그러한 면에서 볼 때 아름답다의 아름(私)은 주관적이며 개성적이지만 아름답다가 될

때에는 개성적인 데서 객관성을 띠게 된다. 내 자식, 내 사람, 내 이웃, 내 나라일 때

에는 “나 아닌 것을 나답게 여기는 것”이 아름다움이 된다고 하겠다. ‘아름답다’

는 개성적이며 보편성을 띠는 아름다움 본질의 철학을 지니고 있는 말이라 하겠다.

=================

월간<미술> 2000년 8월호에 기고한 서정범명예교수(경희대 국문학과)의 칼럼입니다.

'신조를 알면 교회를 알 수 있다' 카테고리의 다른 글

| 신조를 알아야 교회를 알 수 있다 (0) | 2025.03.22 |

|---|---|

| 신조를 알아야 교회를 알 수 있다 (0) | 2025.03.22 |

| 심문(審問)과 신문(訊問) (0) | 2025.02.02 |

| ㄷ 불규칙 용언 (1) | 2024.06.11 |

| 황당하다 당황하다 (0) | 2024.04.16 |